第9回柔道整復師国家試験の問題と解答をすべて掲載します。

【午前問題】第9回柔道整復師国家試験

問題1 健康な成人血液中の白血球について正しいのはどれか。

- 白血球数は血液1mm3中に約2000個である。

- 好中球は白血球の5%を占める。

- 単球は分葉核を持つ。

- リンパ球の大きさは白血球の中で最小である。

解答はこちらをタップ

4.リンパ球の大きさは白血球の中で最小である。

問題2 外胚葉から分化するのはどれか

- 卵巣

- 心臓

- 脊髄神経

- 関節軟骨

解答はこちらをタップ

3.脊髄神経

問題3 長骨骨幹の緻密質について正しいのはどれか。

- 細胞は存在しない。

- フォルクマン管はシャーピー線維の通路である。

- ハバース層板は一度できたらそのまま一生維持される。

- ハバース管は血管の通路である。

解答はこちらをタップ

4.ハバース管は血管の通路である。

問題4 車軸関節に分類されるのはどれか。

- 橈骨手根関節

- 腕尺関節

- 上橈尺関節

- 股関節

解答はこちらをタップ

3.上橈尺関節

問題5 体肢(上肢・下肢)の骨に起始および停止を持たない筋はどれか。

- 前斜角筋

- 腹直筋

- 僧帽筋

- 大腰筋

解答はこちらをタップ

1.前斜角筋

問題6 手指の基節骨に停止する筋はどれか。

- 浅指屈筋

- 深指屈筋

- 指伸筋

- 掌側骨間筋

解答はこちらをタップ

4.掌側骨間筋

問題7 膝関節の半月に付着している靭帯はどれか。

- 外側側副靭帯

- 内側側副靭帯

- 膝蓋靭帯

- 腸脛靭帯

解答はこちらをタップ

2.内側側副靭帯

問題8 大腿骨に停止しない筋はどれか。

- 大内転筋

- 大腿直筋

- 中殿筋

- 恥骨筋

解答はこちらをタップ

2.大腿直筋

問題9 心臓刺激伝導系の房室結節のある部位はどれか。

- 左心房

- 右心房

- 左心室

- 右心室

解答はこちらをタップ

2.右心房

問題10 器官とその静脈との組合せで誤っているのはどれか。

- 脳 ─── 硬膜静脈洞

- 胸壁 ─── 奇静脈

- 小腸 ─── 門脈

- 下肢 ─── 腰静脈

解答はこちらをタップ

4.下肢 ─── 腰静脈

問題11 歯の組織で最も硬いのはどれか。

- 象牙質

- セメント質

- エナメル質

- 歯根膜

解答はこちらをタップ

3.エナメル質

問題12 食道について正しいのはどれか。

- 気管の前方にある。

- 生理的狭窄部位は2か所である。

- 食道上部の筋層は横紋筋からなる。

- 食道壁の粘膜層は単層円柱上皮で覆われている。

解答はこちらをタップ

3.食道上部の筋層は横紋筋からなる。

問題13 強制呼気で働く筋はどれか。

- 大胸筋

- 外肋間筋

- 横隔膜

- 外腹斜筋

解答はこちらをタップ

4.外腹斜筋

問題14 正しいのはどれか。

- 右肺は2葉からなる。

- 気管支動脈は体循環系(大循環系)の血管である。

- 気管軟骨は気管を輪状に取り囲んでいる。

- 肺胞は重層扁平上皮で覆われている。

解答はこちらをタップ

2.気管支動脈は体循環系(大循環系)の血管である。

問題15 腎臓の髄質に存在するのはどれか。

- へんれのワナ(係蹄)

- 腎小体

- 近位曲尿細管

- 遠位曲尿細管

解答はこちらをタップ

1.へんれのワナ(係蹄)

問題16 右の腎臓に隣接しない臓器はどれか。

- 脾臓

- 上行結腸

- 十二指腸

- 肝臓

解答はこちらをタップ

1.脾臓

問題17 精管について正しいのはどれか。

- 左右のものが融合する。

- 精索中を走行する。

- 尿管に合流する。

- 閉鎖孔を通過する。

解答はこちらをタップ

2.精索中を走行する。

問題18 性ホルモンを分泌するのはどれか。

- 精細管

- 前立腺

- 卵胞

- 卵管の線毛上皮

解答はこちらをタップ

3.卵胞

問題19 カルシウム代謝を調節するホルモンを分泌するのはどれか。

- 下垂体前葉

- 甲状腺

- 副腎

- 膵臓

解答はこちらをタップ

2.甲状腺

問題20 副腎皮質が分泌するホルモンはどれか。

- アドレナリン

- ステロイドホルモン

- プロラクチン

- メラトニン

解答はこちらをタップ

2.ステロイドホルモン

問題21 後頭葉にあるのはどれか。

- 感覚性言語野

- 運動性言語野

- 聴覚野

- 視覚野

解答はこちらをタップ

4.視覚野

問題22 下行性伝導路はどれか。

- 味覚路

- 錐体外路

- 視覚路

- 聴覚路

解答はこちらをタップ

2.錐体外路

問題23 錐体路が通らない脳の部位はどれか。

- 脳梁

- 内包

- 大脳脚

- 錐体交叉

解答はこちらをタップ

1.脳梁

問題24 舌粘膜の感覚に関与しないのはどれか。

- 三叉神経

- 顔面神経

- 舌咽神経

- 舌下神経

解答はこちらをタップ

4.舌下神経

問題25 上腕の内側で屈筋と伸筋との間を通るのはどれか。

- 橈骨神経

- 腋窩神経

- 尺骨神経

- 筋皮神経

解答はこちらをタップ

3.尺骨神経

問題26 交感神経の節前線維を含むのはどれか。

- 大内臓神経

- 胸神経の後根

- 仙骨神経の前根

- 迷走神経

解答はこちらをタップ

1.大内臓神経

問題27 皮膚の構造で外胚葉由来のものはどれか。

a.真皮 b.皮下組織 c.汗腺 d.表皮

- a、b

- a、d

- b、c

- c、d

解答はこちらをタップ

4.c、d

問題28 鼓膜から音の伝わる順序はどれか。

- ツチ骨 → キヌタ骨 → アブミ骨

- キヌタ骨 → ツチ骨 → アブミ骨

- アブミ骨 → ツチ骨 → キヌタ骨

- ツチ骨 → アブミ骨 → キヌタ骨

解答はこちらをタップ

1.ツチ骨 → キヌタ骨 → アブミ骨

問題29 体表から触れないのはどれか。

- 長母指屈筋腱

- 長母指伸筋腱

- 短母指伸筋腱

- 長母指外転筋腱

解答はこちらをタップ

1.長母指屈筋腱

問題30 皮静脈の走行で誤っているのはどれか。

- 橈側皮静脈は三角筋の表面を通る。

- 外頸静脈は胸鎖乳突筋の表面を通る。

- 小伏在静脈は外果の後ろを通る。

- 大伏在静脈は内果の前を通る。

解答はこちらをタップ

1.橈側皮静脈は三角筋の表面を通る。

問題31 人体で最も多く生じる代謝産物はどれか。

- リン酸

- 乳酸

- ケトン体

- 炭酸

解答はこちらをタップ

4.炭酸

問題32 細胞内に最も高濃度に存在する陽イオンはどれか。

- カリウム

- ナトリウム

- マグネシウム

- カルシウム

解答はこちらをタップ

1.カリウム

問題33 外分泌液に含まれる免疫グロブリンはどれか。

- IgG

- IgA

- IgM

- IgE

解答はこちらをタップ

2.IgA

問題34 血液凝固に関係するのはどれか。

- フィブリン

- アルブミン

- グロブリン

- ヘモグロビン

解答はこちらをタップ

1.フィブリン

問題35 血液中の二酸化炭素分圧の変化に最も敏感なのはどれか。

- 頸動脈小体

- 大動脈体

- 中枢性化学受容器

- 頸動脈洞

解答はこちらをタップ

3.中枢性化学受容器

問題36 誤っているのはどれか。

- 残気量は最大限の呼息の後に気道と肺に残る空気量である。

- 予備吸気量は安静時の吸息の後に努力して吸い込むことのできる空気量である。

- 予備呼気量は安静時の呼息の後に努力して吐き出すことのできる空気量である。

- 肺活量は予備吸気量と予備呼気量を合わせた空気量である。

解答はこちらをタップ

4.肺活量は予備吸気量と予備呼気量を合わせた空気量である。

問題37 生体内で合成されないのはどれか。

- ATP

- グリコーゲン

- ビタミンD

- ビタミンB1

解答はこちらをタップ

4.ビタミンB1

問題38 誤っているのはどれか。

- 基礎代謝量は睡眠時の生命維持に最小限必要なエネルギー量である。

- 呼吸商は炭酸ガス排出量を酸素消費量で除したものである。

- 呼吸商は大きい方から順に糖質、蛋白質、脂質である。

- 特異動的作用は摂取された栄養素の吸収に要するエネルギーである。

解答はこちらをタップ

1.基礎代謝量は睡眠時の生命維持に最小限必要なエネルギー量である。

問題39 胃の働きについて誤っている組合せはどれか。

- 蠕動運動 ─── 壁内神経系

- ペプシン ─── でんぷん

- ガストリン ─── 塩酸

- 脳相 ─── 迷走神経系

解答はこちらをタップ

2.ペプシン ─── でんぷん

問題40 体液性機序が関与しないのはどれか。

- 唾液分泌

- 胃液分泌

- 膵液分泌

- 小腸液分泌

解答はこちらをタップ

1.唾液分泌

問題41 誤っているのはどれか。

- 1日のうちで最も体温が高いのは午後3~6時である。

- 温熱性発汗は全身で起こる。

- 熱産生が最も多いのは骨格筋である。

- 放熱機能が不足するとうつ熱になる。

解答はこちらをタップ

2.温熱性発汗は全身で起こる。

問題42 尿の生成・排泄に関与しないのはどれか。

- アルドステロン

- マンニトール

- ソマトスタチン

- バゾプレッシン

解答はこちらをタップ

3.ソマトスタチン

問題43 ヘンレのワナ(係蹄)の太い上行脚で誤っているのはどれか。

- ナトリウムイオンが能動輸送で再吸収される。

- 上行するに従い尿細管内液の浸透圧が下がる。

- 塩素イオンが能動輸送で再吸収される。

- 水の透過性が高い。

解答はこちらをタップ

4.水の透過性が高い。

問題44 受容体が細胞内にあるホルモンはどれか。

- ペプチドホルモン

- 蛋白ホルモン

- ステロイドホルモン

- カテコルアミン

解答はこちらをタップ

3.ステロイドホルモン

問題45 糖質コルチコイドの分泌調節に関与しないのはどれか。

- ストレス

- 生理時計

- ACTH

- アンジオテンシン

解答はこちらをタップ

4.アンジオテンシン

問題46 誤っている組合せはどれか。

- 上皮小体ホルモン ─── 骨再吸収抑制

- 活性型ビタミンD ─── 腎臓

- 上皮小体機能低下 ─── トルーソー徴候

- 骨粗鬆症 ─── 骨基質の減少

解答はこちらをタップ

1.上皮小体ホルモン ─── 骨再吸収抑制

問題47 末梢神経の圧迫で最も早期に障害されるのはどれか。

- 運動

- 触覚

- 温覚

- 痛覚

解答はこちらをタップ

1.運動

問題48 神経軸索の直径が最も関係するのはどれか。

- 静止膜電位

- 活動電位の伝導速度

- 不応期の持続時間

- 活動電位のオーバーシュート

解答はこちらをタップ

2.活動電位の伝導速度

問題49 レム睡眠期にみられないのはどれか。

- 脳波上に速波の出現

- 急速眼球運動

- 姿勢筋の緊張増大

- 呼吸リズムの乱れ

解答はこちらをタップ

3.姿勢筋の緊張増大

問題50 交感神経系の活動に関連するのはどれか。

- 縮瞳

- 徐脈

- 手掌発汗

- 胃液分泌促進

解答はこちらをタップ

3.手掌発汗

問題51 骨核筋収縮の抑制に関与するのはどれか。

- カルシウムイオン

- トロポミオシン

- クロスブリッジ

- 終板電位

解答はこちらをタップ

2.トロポミオシン

問題52 骨格筋を収縮させる物質はどれか。

- ノルアドレナリン

- クラーレ

- アセチルコリン

- セロトニン

解答はこちらをタップ

3.アセチルコリン

問題53 視野が最も広くなる指標の色はどれか。

- 青

- 赤

- 緑

- 黄

解答はこちらをタップ

4.黄

問題54 運動器の感覚受容器でないのはどれか。

- ルフィニ小体

- 筋紡錘

- 錐状体

- ゴルジ腱器官

解答はこちらをタップ

3.錐状体

問題55 誤っている組合せはどれか。

- ウォルフ管 ─── 精嚢

- 抗ミュラー管ホルモン ─── 精管

- アンドロジェン ─── 精子

- アセチルコリン ─── 勃起

解答はこちらをタップ

2.抗ミュラー管ホルモン ─── 精管

問題56 ベクトル量でないのはどれか。

- 握力

- 歩行速度

- 体温

- 関節回転加速度

解答はこちらをタップ

3.体温

問題57 成人の重心の位置で正しいのはどれか。

- 第7胸椎の腹側

- 第3腰椎の腹側

- 第2仙椎の腹側

- 両股関節の中点

解答はこちらをタップ

3.第2仙椎の腹側

問題58 大脳皮質に中枢がある立ち直り反射はどれか。※解なし

- 頸部から体幹に作用する反射

- 迷路から頭部に作用する反射

- 体表刺激から頭部・体幹・四肢に作用する反射

- 眼から頭部に作用する反射

解答はこちらをタップ

問題59 膝関節伸展時に弛緩しているのはどれか。

- 前十字靭帯

- 後十字靭帯

- 外側側副靭帯

- 内側側副靭帯

解答はこちらをタップ

2.後十字靭帯

問題60 肩関節の伸展、内旋および内転のすべてに作用する筋はどれか。

- 三角筋

- 大円筋

- 大胸筋

- 棘下筋

解答はこちらをタップ

2.大円筋

問題61 筋収縮について正しいのはどれか。

a.机上のコップを口に運ぶときの上腕二頭筋は等尺性収縮をする。

b.立位から椅子に座るときの大腿二頭筋は求心性収縮をする。

c.握りこぶしを保持した状態では手指の屈筋群は静止性収縮をする。

d.腕立て伏せの下方への運動では上腕三頭筋は遠心性収縮をする。

- a、b

- a、d

- b、c

- c、d

解答はこちらをタップ

4.c、d

問題62 足関節運動の筋機能で正しいのはどれか。

- 背屈運動で前脛骨筋と短腓骨筋とは共同筋である。

- 底屈運動で長腓骨筋と後脛骨筋とは共同筋である。

- 内がえし運動で前脛骨筋と後脛骨筋とは拮抗筋である。

- 外がえし運動で第3腓骨筋と長母指屈筋とは共同筋である。

解答はこちらをタップ

2.底屈運動で長腓骨筋と後脛骨筋とは共同筋である。

問題63 小児歩行の開始期で誤っているのはどれか。

- 上肢の左右交互の振りが大きい。

- 足底全体で接地する。

- 支持基底を大きくする。

- 前後方向に転倒しやすい。

解答はこちらをタップ

1.上肢の左右交互の振りが大きい。

問題64 正常歩行について誤っているのはどれか。

- 大腿四頭筋は立脚中期に働く。

- 股関節外転筋群は左右方向の重心移動を制限する。

- 股関節内転筋群は遊脚相の振子運動に関与する。

- 大殿筋は股関節屈曲と回旋を制限する。

解答はこちらをタップ

1.大腿四頭筋は立脚中期に働く。

問題65 進行性筋ジストロフィーの歩行の特徴はどれか。

- 小刻みに歩く。

- 下肢で円を描くように歩く。

- 踵を床に打ち付けるように歩く。

- 腹部を前につき出して歩く。

解答はこちらをタップ

4.腹部を前につき出して歩く。

問題66 抗体を産生するのはどれか。

- 形質細胞

- 好中球

- 好酸球

- 大食細胞

解答はこちらをタップ

1.形質細胞

問題67 悪性腫瘍の特徴はどれか。

- 増殖速度は遅い。

- 発育は膨張性である。

- 周囲との境界は明瞭である。

- 転移を起こす。

解答はこちらをタップ

4.転移を起こす。

問題68 非上皮性腫瘍はどれか。

- 乳頭腫

- 腺腫

- 血管腫

- 基底細胞腫

解答はこちらをタップ

4.基底細胞腫

問題69 遺伝性疾患はどれか。

- 先天性胆道閉塞症

- クッシング症候群

- ダウン症候群

- レックリングハウゼン病

解答はこちらをタップ

4.レックリングハウゼン病

問題70 DNAの成分でないのはどれか。

- アデニン

- シトシン

- ウラシル

- グアニン

解答はこちらをタップ

3.ウラシル

問題71 結核性肉芽腫に出現しない細胞はどれか。

- 類上皮細胞

- 心臓病細胞

- ラングハンス型巨細胞

- リンパ球

解答はこちらをタップ

2.心臓病細胞

問題72 再生能力について正しいのはどれか。

- 表皮細胞は肝細胞より高い。

- 筋細胞は表皮細胞より高い。

- 筋細胞は肝細胞より高い。

- 神経細胞は表皮細胞より高い。

解答はこちらをタップ

1.表皮細胞は肝細胞より高い。

問題73 異物の処理機序でないのはどれか。

- 化性

- 被包

- 排除

- 器質化

解答はこちらをタップ

1.化性

問題74 正しい組合せはどれか。

- 漿液性炎 ─── 壊疽

- 線維素性炎 ─── 絨毛心

- 化膿性炎 ─── 結核

- 出血性炎 ─── 膿胸

解答はこちらをタップ

2.線維素性炎 ─── 絨毛心

問題75 結核菌の検出に適する染色法はどれか。

- ヘマトキシリン・エオジン(HE)染色

- アザン・マロリー染色

- ムチカルミン染色

- チール・ネルゼン染色

解答はこちらをタップ

4.チール・ネルゼン染色

問題76 ウイルスが関係しないのはどれか。

- バーキットリンパ腫

- 子宮頸部癌

- 大腸癌

- 成人T細胞白血病

解答はこちらをタップ

3.大腸癌

問題77 先進国と比較して開発途上国で死亡率が高いのはどれか。

- 心筋梗塞

- 糖尿病

- 大腸癌

- 結核

解答はこちらをタップ

4.結核

問題78 動脈性充血でみられる局所の変化はどれか。

- 萎縮

- 温度の上昇

- チアノーゼ

- 凝固壊死

解答はこちらをタップ

2.温度の上昇

問題79 誤っている組合せはどれか。

- アルマ・アタ宣言 ─── プライマリーヘルスケア

- WHO憲章 ─── 健康の定義

- オタワ憲章 ─── ヘルス・プロモーション

- ヘルシンキ宣言 ─── 地球環境保全

解答はこちらをタップ

4.ヘルシンキ宣言 ─── 地球環境保全

問題80 正しいのはどれか。

- リハビリテーションは第一次予防である。

- 健康診断は第二次予防である。

- 禁煙は第三次予防である。

- 予防接種は第三次予防である。

解答はこちらをタップ

2.健康診断は第二次予防である。

問題81 誤っている組合せはどれか。

- ダイオキシン ─── 小型ゴミ焼却炉

- トリハロメタン ─── 水道水

- ディルドリン ─── 農薬

- トリクロロエチレン ─── ディーゼル排ガス

解答はこちらをタップ

4.トリクロロエチレン ─── ディーゼル排ガス

問題82 医療機関から出されるガーゼの処理について正しいのはどれか。

- 滅菌すれば一般廃棄物として処理できる。

- トリアージタッグをつけて廃棄しなければならない。

- 処理業者は市町村長の認可を受けなければならない。

- 処分を委託した後は排出者に責任はない。

解答はこちらをタップ

1.滅菌すれば一般廃棄物として処理できる。

問題83 電離放射線障害で確率的影響はどれか。

a.突然変異 b.発癌 c.貧血 d.白内障

- a、b

- a、d

- b、c

- c、d

解答はこちらをタップ

1.a、b

問題84 誤っている組合せはどれか。

- ロンドン事件 ─── 気管支喘息

- ブロードストリート事件 ─── コレラ

- カネミ油症事件 ─── 鼻中隔穿孔

- チェルノブイリ事故 ─── 甲状腺癌

解答はこちらをタップ

3.カネミ油症事件 ─── 鼻中隔穿孔

問題85 大気汚染による地球環境問題でないのはどれか。

- オゾンホール

- 酸性雨

- 富栄養化

- 海水面の上昇

解答はこちらをタップ

3.富栄養化

問題86 小学校の定期健康診断で被患率の最も高いのはどれか。

- 裸眼視力1

- 肥満傾向

- 寄生虫卵保有

- う歯

解答はこちらをタップ

4.う歯

問題87 感染症法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)の一類感染症でないのはどれか。

- マールブルグ熱

- ラッサ熱

- コレラ

- ペスト

解答はこちらをタップ

3.コレラ

問題88 不顕性感染を起こす割合が最も高いのはどれか。

- 麻疹ウイルス

- ポリオウイルス

- 水痘帯状疱疹ウイルス

- 風疹ウイルス

解答はこちらをタップ

2.ポリオウイルス

問題89 芽胞を形成する細菌はどれか。

- 結核菌

- 溶血性連鎖球菌

- ジフテリア菌

- ボツリヌス菌

解答はこちらをタップ

4.ボツリヌス菌

問題90 手術野皮膚面の消毒に最も適しているのはどれか。

- 次亜塩素酸ナトリウム

- ポビドンヨード

- グルタルアルデヒド

- リゾール

解答はこちらをタップ

2.ポビドンヨード

問題91 30日以内に手続きを要するのはどれか。

- 試験合格時の免許申請

- 免許取消し時の免許証返納

- 氏名変更時の名簿登録事項の訂正申請

- 免許証を破った時の再交付申請

解答はこちらをタップ

3.氏名変更時の名簿登録事項の訂正申請

問題92 柔道整復師名簿の登録事項で誤っているのはどれか。

- 性別

- 開業地都道府県名

- 免許の取消し処分に関する事項

- 柔道整復師試験合格の年月

解答はこちらをタップ

2.開業地都道府県名

問題93 名簿登録の消除について誤っているのはどれか。

- 死亡したとき

- 失そうの宣告を受けたとき

- 2か月以内に申請

- 免許証の返納

解答はこちらをタップ

3.2か月以内に申請

問題94 柔道整復師の業でないのはどれか。

- 止血剤の注射

- 医師の同意を得た骨折の患部の施術

- 骨折の患部の応急手当

- 脱臼の患部の応急手当

解答はこちらをタップ

1.止血剤の注射

問題95 柔道整復師の守秘義務で正しいのはどれか。

- 刑法で規定される。

- 違反した場合は1年以下の懲役に処せられる。

- 柔道整復師の資格が喪失すれば適用されない。

- 施術に関わらない内容にも適用される。

解答はこちらをタップ

4.施術に関わらない内容にも適用される。

問題96 休止した施術所を再開したときの法律上規定する届出で正しいのはどれか。

- 5日以内

- 10日以内

- 20日以内

- 30日以内

解答はこちらをタップ

2.10日以内

問題97 施術所の衛生について法律上規定されていないのはどれか。

- 室温を適温に保つこと

- 換気を十分にすること

- 常に清潔に保つこと

- 照明を充分にすること

解答はこちらをタップ

1.室温を適温に保つこと

問題98 柔道整復師が広告できないのはどれか。

- 予約に基づく施術の実施

- 学会や団体の理事である旨

- 出張による施術の実施

- 医療保険療養費支給申請ができる旨

解答はこちらをタップ

2.学会や団体の理事である旨

問題99 法の優先順位で正しいのはどれか。

- 憲法、条例、命令(政令・省令)、法律

- 憲法、命令(政令・省令)、条例、法律

- 憲法、法律、条例、命令(政令・省令)

- 憲法、法律、命令(政令・省令)、条例

解答はこちらをタップ

4.憲法、法律、命令(政令・省令)、条例

問題100 正しい組合せはどれか。

- 薬剤師 ─── 業務独占のみ

- 看護婦 ─── 名称独占のみ

- 診療放射線技師 ─── 名称独占と業務独占

- 義肢装具士 ─── 業務独占のみ

解答はこちらをタップ

3.診療放射線技師 ─── 名称独占と業務独占

午後問題

問題101 不随意運動のなかで律動的なのはどれか。

- アテトーゼ

- チック

- 振戦

- ミオクローヌス

解答はこちらをタップ

3.振戦

問題102 間欠性跛行を起こしやすいのはどれか。

- 環椎・軸椎脱臼

- 腰部脊柱管狭窄症

- 先天性股関節脱臼

- 変形性頸椎症

解答はこちらをタップ

2.腰部脊柱管狭窄症

問題103 筋萎縮性側索硬化症にみられないのはどれか。

- 構音障害

- 舌萎縮

- バビンスキー徴候

- 尿失禁

解答はこちらをタップ

4.尿失禁

問題104 63歳の男性。起床して庭掃除をしていたところ、突然、右上肢に脱力が生じ、言葉も出なくなった。最も考えられるのはどれか。

- 脳塞栓

- 脳血栓

- クモ膜下出血

- 小脳出血

解答はこちらをタップ

1.脳塞栓

問題105 デュシェンヌ型進行性筋ジストロフィーの特徴はどれか。

- ふくらはぎの肥大

- 常染色体劣性遺伝

- ミオトニア

- 知能障害

解答はこちらをタップ

1.ふくらはぎの肥大

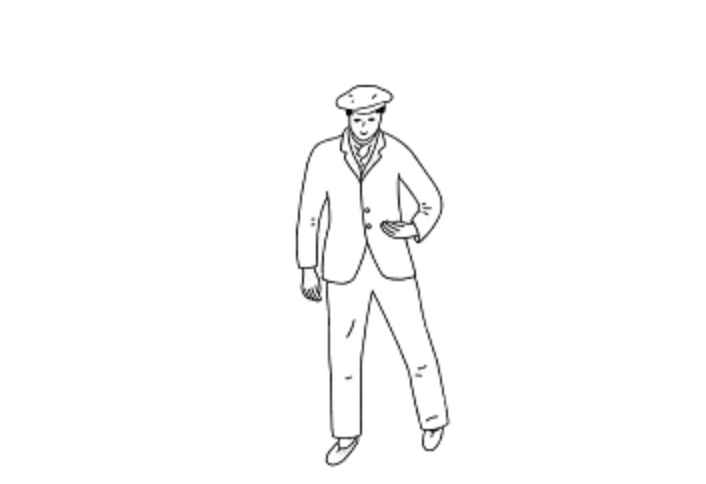

問題106 図の肢位をきたすのはどれか。

- パーキンソン病

- 先天性股関節脱臼

- 進行性筋ジストロフィー

- 脳梗塞

解答はこちらをタップ

4.脳梗塞

問題107

23歳の女性。身長158cm、体重53kgであったが、3か月で4kgの体重減少、手指振戦、発汗過多および動悸を認めた。最も考えられるのはどれか。

- 糖尿病

- シーハン症候群

- 甲状腺機能亢進症

- アジソン病

解答はこちらをタップ

3.甲状腺機能亢進症

問題108

38歳の男性。血圧150~90mmHg、腰椎圧迫骨折、中心性肥満があり、頭部CT検査で下垂体に腫瘍性病変が認められた。最も考えられるのはどれか。

- 原発性アルドステロン症

- クッシング病

- 褐色細胞腫

- 先端肥大症

解答はこちらをタップ

2.クッシング病

問題109 Ⅰ型糖尿病の原因はどれか。

- 自己免疫

- 肥満

- 加齢

- 妊娠

解答はこちらをタップ

1.自己免疫

問題110 慢性関節リウマチでみられるのはどれか。

a.輪状紅斑 b.クモ状血管腫 c.朝のこわばり d.皮下結節

- a、b

- a、d

- b、c

- c、d

解答はこちらをタップ

4.c、d

問題111 全身性エリテマトーデスでみられるのはどれか。

a.外陰部潰瘍 b.光線過敏症 c.レイノー現象 d.角膜乾燥症

- a、b

- a、d

- b、c

- c、d

解答はこちらをタップ

3.b、c

問題112 誤っている組合せはどれか。

- コプリック斑 ─── 麻疹

- ハンター舌炎 ─── 再生不良性貧血

- 再発性アフタ ─── ベーチェット病

- イチゴ舌 ─── 猩紅熱

解答はこちらをタップ

2.ハンター舌炎 ─── 再生不良性貧血

問題113 小人症をきたさないのはどれか。

- 先天性下垂体機能低下症

- 先天性甲状腺機能低下症

- 骨軟骨異栄養症

- マルファン症候群

解答はこちらをタップ

4.マルファン症候群

問題114 ウイルス性肝炎で正しいのはどれか。

- A型は慢性化しやすい。

- B型は集団流行しやすい。

- C型は肝癌になりやすい。

- D型は劇症肝炎になりやすい。

解答はこちらをタップ

3.C型は肝癌になりやすい。

問題115 消化性潰瘍の合併症で誤っているのはどれか。

- 吐血

- 狭窄

- 穿孔

- 逆流性食道炎

解答はこちらをタップ

4.逆流性食道炎

問題116 誤っている組合せはどれか。

- 腎結石 ─── 副甲状腺機能亢進症

- 急性糸球体腎炎 ─── 高血圧症

- ネフローゼ症候群 ─── 高コレステロール血症

- 慢性腎不全 ─── 低カリウム血症

解答はこちらをタップ

4.慢性腎不全 ─── 低カリウム血症

問題117 巨赤芽球性貧血を発症しやすいのはどれか。

- 胃切除後

- 大腸癌

- 外痔核

- 子宮筋腫

解答はこちらをタップ

1.胃切除後

問題118 自然気胸で誤っているのはどれか。

- やせ型の青年に多い。

- 突然に胸痛が出現する。

- 聴診で呼吸音が増強する。

- 打診で鼓音を呈する。

解答はこちらをタップ

3.聴診で呼吸音が増強する。

問題119 誤っている組合せはどれか。

- 膀胱炎 ─── 頻尿

- 尿管結石 ─── 血尿

- 急性腎不全(発症期) ─── 多尿

- ネフローゼ症候群 ─── 蛋白尿

解答はこちらをタップ

3.急性腎不全(発症期) ─── 多尿

問題120 聴診で誤っているのはどれか。

- 心音のⅠ音は心室収縮と同時に起こる音である。

- 肺気腫では心音は増強する。

- 心膜摩擦音は心膜炎で聴取される。

- 血管雑音は大動脈炎症候群で聴取される。

解答はこちらをタップ

2.肺気腫では心音は増強する。

問題121 健常肉芽について正しいのはどれか。

- 色調は蒼白である。

- 分泌物が多い。

- 表面は浮腫状で軟らかい。

- 接触によって出血しやすい。

解答はこちらをタップ

3.表面は浮腫状で軟らかい。

4.接触によって出血しやすい。

問題122 蜂窩織炎について誤っているのはどれか。

- 起炎菌は嫌気性菌が多い。

- 皮下結合織に好発する。

- 拍動性疼痛がある。

- しばしば膿瘍を形成する。

解答はこちらをタップ

1.起炎菌は嫌気性菌が多い。

問題123 良性腫瘍の主な治療法はどれか。

- 化学療法

- 免疫療法

- 内分泌療法

- 手術療法

解答はこちらをタップ

4.手術療法

問題124 誤っているのはどれか。

- 腰椎麻酔は局所麻酔である。

- 浸潤麻酔は感染部位で適応される。

- 表面麻酔は眼科手術で行われる。

- 静脈麻酔は全身麻酔である。

解答はこちらをタップ

2.浸潤麻酔は感染部位で適応される。

問題125 正しいのはどれか。

a.皮膚切開はランゲル皮膚割線に垂直に行う。 b.緊張のある部位の縫合創は10~14日を目安に抜糸する。

c.血管縫合は外翻縫合である。 d.皮膚切開には電気メスを用いる。

- a、b

- a、d

- b、c

- c、d

解答はこちらをタップ

3.b、c

問題126 正しいのはどれか。

- 血液の全成分が血管外に流出することを出血という。

- 全血液の10~20%の急性出血でショックを起こす。

- 下部消化管からの出血はタール様である。

- 胃癌では大量吐血はみられない。

解答はこちらをタップ

1.血液の全成分が血管外に流出することを出血という。

問題127 正しいのはどれか。

a.救急蘇生ではまず心臓マッサージを行う。 b.気道の確保には頸部を前屈させる。

c.心肺蘇生法は心臓マッサージと人工呼吸である。 d.閉胸的心臓マッサージは胸骨下部1/3の部位で行う。

- a、b

- a、d

- b、c

- c、d

解答はこちらをタップ

4.c、d

問題128

72歳の男性。3か月前に階段から転落して額に3針縫合を受けた。意識障害、神経症状はなく創は治癒したが、2週間前から歩行時に力が入らなくなり、ぼんやりしていることが目立つようになった。最も考えられるのはどれか。

- 急性硬膜外血腫

- 脳梗塞

- 慢性硬膜下血腫

- 破傷風

解答はこちらをタップ

3.慢性硬膜下血腫

問題129 脳死判定基準として適切でないのはどれか。

- 深昏睡

- 自発呼吸数減少

- 対光反射消失

- 平坦脳波

解答はこちらをタップ

2.自発呼吸数減少

問題130 正しい組合せはどれか。

a.左右第2・3腰椎横突起(肋骨突起)骨折 ─── 腎損傷

b.左第8・9肋骨骨折 ─── 肝損傷

c.右第7・9肋骨骨折 ─── 脾損傷

d.恥骨・坐骨骨折 ─── 尿道損傷

- a、b

- a、d

- b、c

- c、d

解答はこちらをタップ

2.a、d

問題131 続発性骨粗鬆症の原因で誤っているのはどれか。

- 上皮小体機能亢進症

- マルファン症候群

- クッシング症候群

- 汎発性性腺機能低下症

解答はこちらをタップ

2.マルファン症候群

問題132 誤っている組合せはどれか。

- 骨形成不全症 ─── 易骨折性

- 大理石骨病 ─── 全身性骨硬化

- 軟骨無形成症 ─── 体幹短縮型小人

- モルキオ病 ─── 外反膝

解答はこちらをタップ

3.軟骨無形成症 ─── 体幹短縮型小人

問題133 切断された末梢神経の再生で正しいのはどれか。

- 再生神経の先端は易刺激性である。

- 再生神経は初期には細く、その後次第に太くなる。

- 運動神経は感覚神経のシュワン鞘内には進入しない。

- 再生速度は1日3mmといわれている。

解答はこちらをタップ

1.再生神経の先端は易刺激性である。

問題134 画像診断法でエックス線を使用しないのはどれか。

- 単純撮影

- 血管造影

- CT

- MRI

解答はこちらをタップ

4.MRI

問題135 ペルテス病に関係があるのはどれか。

a.小児期に発症 b.血行障害 c.細菌感染 d.臼蓋形成不全

- a、b

- a、d

- b、c

- c、d

解答はこちらをタップ

1.a、b

問題136 癌で骨転移が多い部位はどこか。

- 頭蓋骨

- 鎖骨

- 腰椎

- 脛骨

解答はこちらをタップ

3.腰椎

問題137 外側脊髄視床路の障害で失われる感覚はどれか。

- 位置覚

- 振動覚

- 痛覚

- 触覚

解答はこちらをタップ

3.痛覚

問題138 神経病性関節症を起こすのはどれか。

a.脊髄癆 b.脊髄空洞症 c.脊髄性小児麻痺 d.筋萎縮性側索硬化症

- a、b

- a、d

- b、c

- c、d

解答はこちらをタップ

1.a、b

問題139 脊椎側彎をきたさないのはどれか。

- レックリングハウゼン病

- 脊椎カリエス

- エーラース・ダンロス症候群

- ショイエルマン病

解答はこちらをタップ

4.ショイエルマン病

問題140 フォルクマン拘縮で起こりにくいのはどれか。

- 手関節掌屈位拘縮

- 前腕伸筋群の阻血性壊死

- 正中神経の変性

- 肘動脈の血行障害

解答はこちらをタップ

2.前腕伸筋群の阻血性壊死

問題141 ADLの評価法はどれか。

- バーセル指数

- ブルンストローム法

- MMT

- ウェクスラー検査

解答はこちらをタップ

1.バーセル指数

問題142 ADLに含まれないのはどれか。

- 入浴

- 更衣

- 食事

- ジョギング

解答はこちらをタップ

4.ジョギング

問題143 成人の身体計測法で正しい組合せはどれか。

- 上肢長 ─── 肩峰と尺骨茎状突起の距離

- 下肢長 ─── 上前腸骨棘と足関節外果の距離

- 大腿周径 ─── 膝蓋骨上縁から10cmの部位の周径

- 下腿周径 ─── 膝蓋骨下縁から5cmの部位の周径

解答はこちらをタップ

3.大腿周径 ─── 膝蓋骨上縁から10cmの部位の周径

問題144 関節と起こりにくい拘縮との組合せはどれか。

- 肩関節 ─── 内転・内旋

- 手関節 ─── 背屈

- 股関節 ─── 屈曲・外旋

- 膝関節 ─── 屈曲

解答はこちらをタップ

2.手関節 ─── 背屈

問題145 腓骨神経麻痺患者にみられる異常歩行はどれか。

- 鶏歩

- 分廻し歩行

- はさみ状歩行

- 踵足歩行

解答はこちらをタップ

1.鶏歩

問題146 腰痛体操はどれか。

- コッドマン体操

- ウィリアムズ体操

- フレンケル体操

- ベーラー体操

解答はこちらをタップ

2.ウィリアムズ体操

問題147 正しい組合せはどれか。

- 手背屈装具 ─── 正中神経麻痺

- 短対立装具 ─── 橈骨神経麻痺

- 機能的把持装具 ─── 第6頸髄損傷

- ナックルベンダー ─── MP関節屈曲拘縮

解答はこちらをタップ

3.機能的把持装具 ─── 第6頸髄損傷

問題148 右半身の運動・感覚が完全に麻痺し嚥下障害もある立位訓練中の患者の能力低下(WHOの国際障害分類、1980)にあてはまるのはどれか。

- 右上下肢が動かない。

- 嚥下が困難である。

- 感覚が麻痺している。

- 歩けない。

解答はこちらをタップ

4.歩けない。

問題149 第12胸髄完全損傷(第12胸髄まで機能残存)患者で起こりにくいのはどれか。

- 仙骨部褥瘡

- 股関節部異所性骨化

- 自律神経過反射

- 尿路結石

解答はこちらをタップ

3.自律神経過反射

問題150 脳性麻痺で誤っているのはどれか。

- 脳の進行性病変で生じる。

- 運動発達が遅れる。

- 姿勢の異常がみられる。

- 機能障害は永続する。

解答はこちらをタップ

1.脳の進行性病変で生じる。

問題151 高齢者に少ない骨折はどれか。

- コーレス骨折

- 大腿骨頸部骨折

- 上腕骨骨幹部骨折

- 脊椎圧迫骨折

解答はこちらをタップ

3.上腕骨骨幹部骨折

問題152 骨損傷の組合せで正しいのはどれか。

a.剪断骨折 ─── 螺旋状骨折

b.屈曲骨折(第1型) ─── 骨片骨折

c.圧迫骨折 ───楔合骨折

d.捻転骨折 ─── 斜骨折

- a、b

- a、d

- b、c

- c、d

解答はこちらをタップ

c.圧迫骨折 ───楔合骨折

問題153 骨折の癒合速度に好適な条件はどれか。

- 噛合骨折

- 関節包内骨折

- 骨折端が広く離開している場合

- 骨折端の接触面積が少ない場合

解答はこちらをタップ

1.噛合骨折

問題154 骨折徒手整復で誤っているのはどれか。

a.可及的早期に整復する。

b.解剖学的整復を目指す。

c.関節内粉砕骨折には適応である。

d.複雑骨折には適応である。

- a、b

- a、d

- b、c

- c、d

解答はこちらをタップ

4.c、d

問題155 スポーツ現場の軟部組織損傷に対する基本的な応急処置で正しいのはどれか。

- 安静・温罨法・圧迫・挙上

- 安静・温罨法・牽引・挙上

- 安静・冷却・圧迫・挙上

- 安静・冷却・牽引・挙上

解答はこちらをタップ

3.安静・冷却・圧迫・挙上

問題156 手技療法の開始と終了の際に用いる手技はどれか。

- 軽擦法

- 揉捏法

- 振戦法

- 叩打法

解答はこちらをタップ

1.軽擦法

問題157 物理療法と禁忌との組合せで正しいのはどれか。

a.アイスパック ─── ペースメーカーを使用する患者

b.ホットパック ───拘縮のある患者

c.赤外線 ─── 急性炎症のある患者

d.超短波 ─── 体内に金属片のある患者

- a、b

- a、d

- b、c

- c、d

解答はこちらをタップ

4.c、d

問題158 脱臼の整復障害でないのはどれか。

- 関節包が損傷されている。

- 種子骨が嵌入している。

- 関節窩縁の骨折を合併している。

- 関節内血腫で関節包が拡張している。

解答はこちらをタップ

1.関節包が損傷されている。

問題159 誤っている組合せはどれか。

- 病的骨折 ─── 骨腫瘍

- 肩腱板損傷 ─── 三角筋損傷

- 偽関節 ─── 上腕骨外顆骨折

- 内反肘 ─── 上腕骨顆上骨折

解答はこちらをタップ

2.肩腱板損傷 ─── 三角筋損傷

問題160 肋骨骨折で正しいのはどれか。

- 介達痛が著名である。

- 骨片転位が著明である。

- 自然気胸を合併する。

- 偽関節を後遺する。

解答はこちらをタップ

1.介達痛が著名である。

問題161 鎖骨骨折で正しいのはどれか。

- 高齢者の発生頻度が高い。

- 小児の骨折は複合骨折の発生頻度が高い。

- 外側端骨折は骨癒合が良好である。

- 後遺症として変形治癒の発生頻度が高い。

解答はこちらをタップ

4.後遺症として変形治癒の発生頻度が高い。

問題162 上腕骨外科頸噛合骨折で正しいのはどれか。

- 肩関節自動運動は不能である。

- 上腕内側の皮下出血が多い。

- 高齢者では6週固定する。

- 骨癒合は不良である。

解答はこちらをタップ

3.高齢者では6週固定する。

問題163 転位著名な上腕骨顆上伸展型骨折で正しいのはどれか。

- ヒューター線は上腕骨に対し偏位しやすい。

- 遠位骨片は前方に転位する。

- 関節可動域制限が起こりにくい。

- 尺骨神経損傷を生じやすい。

解答はこちらをタップ

1.ヒューター線は上腕骨に対し偏位しやすい。

問題164 上腕骨外顆骨折で誤っているのはどれか。

- 上腕骨遠位端部骨折では顆上骨折の次に多い。

- Pulloff型とPushoff型の機序で発生する。

- 回転転位は前腕屈筋群の牽引作用による。

- 遅発性尺骨神経麻痺の原因になる。

解答はこちらをタップ

3.回転転位は前腕屈筋群の牽引作用による。

問題165 コーレス骨折で正しいのはどれか。

- 背側転位が強いと銃剣状変形を呈する。

- 小児では粉砕骨折となりやすい。

- 腫脹は手背手指にまで及ぶ。

- 近位橈尺関節脱臼を合併しやすい。

解答はこちらをタップ

3.腫脹は手背手指にまで及ぶ。

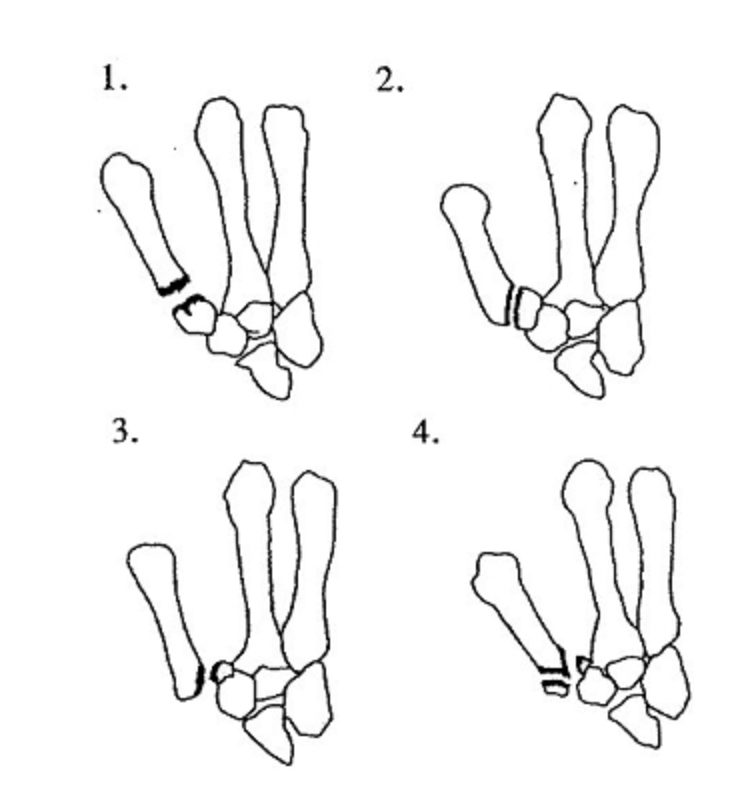

問題166 ベンネット骨折はどれか。

解答はこちらをタップ

3

問題167 大腿骨頸部内側骨折で正しいのはどれか。

a.高齢者に多い。

b.骨頭陥没を合併する。

c.関節包外の骨折である。

d.骨頭に循環障害が生じる。

- a、b

- a、d

- b、c

- c、d

解答はこちらをタップ

2.a、d

問題168 大腿骨骨幹部上1/3骨折で誤っているのはどれか。

- 近位骨片の屈曲転位 ─── 腸腰筋

- 近位骨片の外転転位 ─── 中・小殿筋

- 遠位骨片の内上方転位 ─── 大内転筋

- 遠位骨片の短縮転位 ─── 大腿方形筋

解答はこちらをタップ

4.遠位骨片の短縮転位 ─── 大腿方形筋

問題169 下腿骨骨幹部骨折で正しいのはどれか。

a.疲労骨折を起こしやすい。

b.上・中1/3境界部での骨折が多い。

c.小児では腓骨骨折が多い。

d.反張下腿の変形を残しやすい。

- a、b

- a、d

- b、c

- c、d

解答はこちらをタップ

2.a、d

問題170 踵骨骨折で誤っているのはどれか。

- 高所からの飛び降りで発生する。

- ベーラー角は減少する。

- 骨癒合後に壊死を起こしやすい。

- 脊椎圧迫骨折を合併しやすい。

解答はこちらをタップ

3.骨癒合後に壊死を起こしやすい。

問題171 中足骨骨折で正しいのはどれか。

a.骨幹部骨折は直達外力によることが多い。

b.第5中足骨基底部骨折は足の強い内がえしによって起こる。

c.第5中足骨基底部骨折は長腓骨筋付着部の牽引力による。

d.第3中足骨中央部での疲労骨折はジョーンズ骨折である。

- a、b

- a、d

- b、c

- c、d

解答はこちらをタップ

1.a、b

問題172 顎関節前方脱臼で誤っているのはどれか。

- 関節包が断裂している。

- 関節頭は頬骨弓下にある。

- 弾発性抵抗を示す。

- 整復法にヒポクラテス法がある。

解答はこちらをタップ

1.関節包が断裂している。

問題173 鎖骨脱臼で正しいのはどれか。

- 胸鎖関節脱臼は下方脱臼を起こしやすい。

- 肩鎖関節脱臼は前方脱臼を起こしやすい。

- 鳥口鎖骨靭帯が断裂すれば第3度損傷である。

- 両端の脱臼は複雑脱臼である。

解答はこちらをタップ

3.鳥口鎖骨靭帯が断裂すれば第3度損傷である。

問題174 外傷性肩関節前方脱臼で最も起こりやすい合併症はどれか。

- 鳥口突起骨折

- 上腕骨大結節骨折

- 橈骨神経損傷

- 上腕二頭筋長頭断裂

解答はこちらをタップ

2.上腕骨大結節骨折

問題175 外傷性肩関節後方(肩峰下)脱臼で正しいのはどれか。

- 肩関節に外転力が働き発生する。

- 下垂外旋位で弾発性固定される。

- 脱臼を見逃しやすい。

- 外観上肩峰は突出する。

解答はこちらをタップ

4.外観上肩峰は突出する。

問題176 外傷性両前腕骨後方脱臼で起こりにくいのはどれか。

- 橈骨頭骨折

- 肘頭骨折

- 尺骨鈎状突起骨折

- 上腕骨外顆骨折

解答はこちらをタップ

2.肘頭骨折

問題177 月状骨脱臼で正しいのはどれか。

- 月状骨が背側に脱臼する。

- 手関節は軽度橈屈している。

- 橈骨神経損傷を合併する。

- 手関節を掌屈位で固定する。

解答はこちらをタップ

4.手関節を掌屈位で固定する。

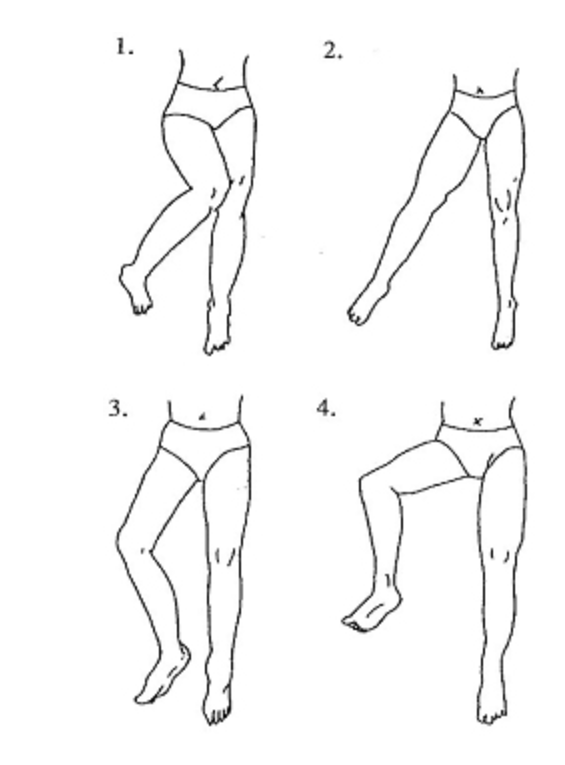

問題178 外傷性股関節前方(恥骨下)脱臼肢位はどれか。

解答はこちらをタップ

4

問題179 外傷性股関節脱臼の後療法で誤っているのはどれか。

- 2~3週は患部を安静にする。

- 等尺性運動は整復後数日より開始する。

- 運動療法は自動運動を主体とする。

- 関節拘縮予防には早期荷重が重要である。

解答はこちらをタップ

4.関節拘縮予防には早期荷重が重要である。

問題180 反復性膝蓋骨脱臼で誤っているのはどれか。

- 思春期の女性に多い。

- 外傷性の要因で起こる。

- 大腿骨外側顆の低形成を認める。

- 大腿四頭筋強化訓練は有効である。

解答はこちらをタップ

2.外傷性の要因で起こる。

問題181 リスフラン(足根中足)関節脱臼で誤っているのはどれか。

- 外側脱臼は足外縁に第5中足骨基底部が突出する。

- 内側脱臼は足内縁に第1中足骨基底部が突出する。

- 底側脱臼は足底部に足根骨遠位部が突出する。

- 背側脱臼は前足部が短縮してみえる。

解答はこちらをタップ

3.底側脱臼は足底部に足根骨遠位部が突出する。

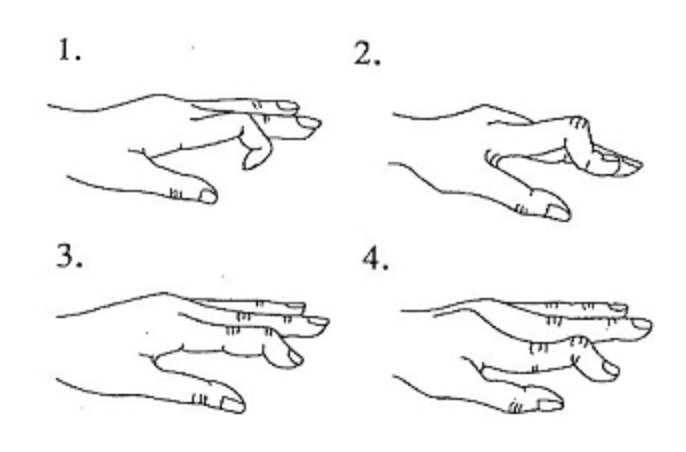

問題182 第2指伸展位でDIP関節に屈曲が強制されて発生した伸筋腱付着部の剥離骨折による手指変形はどれか。

解答はこちらをタップ

3

問題183 アキレス腱断裂の症状で正しいのはどれか。

- 足関節の自動底屈ができる。

- 足関節を背屈するとアキレス腱が緊張する。

- つま先立ちができる。

- 下腿三頭筋をつかむと足関節が底屈する。

解答はこちらをタップ

1.足関節の自動底屈ができる。

問題184 外脛骨による疼痛と最も鑑別を要する部位の捻挫はどれか。

- リスフラン関節

- ショパール関節

- 距踵関節

- 距腿関節

解答はこちらをタップ

2.ショパール関節

問題185 骨折好発部位で正しい組合せはどれか。

- 頸椎椎体圧迫骨折 ─── 第1・2頸椎

- 鎖骨骨折 ─── 内・中1/3境界部

- 肋骨骨折 ─── 第2・3肋骨

- 中手骨骨折 ─── 第4・5中手骨

解答はこちらをタップ

4.中手骨骨折 ─── 第4・5中手骨

問題186 骨折と骨片転位に関与する筋との組合せで正しいのはどれか。

a.肩甲骨上角骨折 ─── 肩甲挙筋

b.肘頭骨折 ─── 上腕二頭筋

c.上前腸骨棘剥離骨折 ─── 大腿直筋

d.膝蓋骨骨折 ─── 大腿四頭筋

- a、b

- a、d

- b、c

- c、d

解答はこちらをタップ

2.a、d

問題187 骨折に伴う神経障害で最も頻度の低い組合せはどれか。2つ選べ。

- 投球骨折 ─── 手関節掌屈運動不能

- 上腕骨顆上骨折 ─── 手第1・2指対立運動不能

- モンテギア骨折 ─── 手第5指内転運動不能

- 股関節後方脱臼骨折 ─── 足第1指背屈運動不能

解答はこちらをタップ

1.投球骨折 ─── 手関節掌屈運動不能

3.モンテギア骨折 ─── 手第5指内転運動不能

問題188 障害と圧痛部位との組合せで誤っているのはどれか。

- 上腕二頭筋長頭腱損傷 ─── 大結節部

- テニス肘 ─── 前腕伸筋起始部

- 手舟状骨骨折 ─── スナッフボックス部

- 弾発指 ─── MP関節掌側部

解答はこちらをタップ

1.上腕二頭筋長頭腱損傷 ─── 大結節部

問題189 マーデルング変形で誤っているのはどれか。

- 思春期の女性にみられる。

- 橈骨遠位端部の発育障害による。

- 尺骨遠位端は掌側に脱臼する。

- 手関節部は銃剣状変形を呈する。

解答はこちらをタップ

3.尺骨遠位端は掌側に脱臼する。

問題190 膝関節部の損傷で正しいのはどれか。

- 膝蓋骨骨折では縦骨折が起こりやすい。

- 膝蓋骨脱臼では内側脱臼が起こりやすい。

- 側副靭帯損傷では外側側副靭帯断裂が起こりやすい。

- 十字靭帯損傷では前十字靭帯断裂が起こりやすい。

解答はこちらをタップ

4.十字靭帯損傷では前十字靭帯断裂が起こりやすい。

問題191

22歳の男性。運送業。右利きで小・中学校時代は野球のピッチャーとして活躍した。19歳のときに転倒して、右肩関節脱臼を起こし、整復して2週の包帯固定をした。21歳のときにも脱臼を繰り返し、3回整復固定を行った。最近、肘をつきテレビを見たり、寝返りを打ったりする際に右肩の不安定感が強くなり、仕事にも支障をきたすため来所した。徒手検査で、右肩の前方不安定感を認めるも下方不安定感はなかった。左肩には症状は認めず、その他特記事項はない。2つ選べ。

- 動揺肩(looseshoulder)

- 肩腱板断裂

- 陳旧性肩鎖関節脱臼

- 反復性肩関節脱臼

解答はこちらをタップ

1.動揺肩(looseshoulder)

4.反復性肩関節脱臼

問題192 20歳の男性。右肘関節の外反を強制され、肘関節の外反動揺性を生じた。最も考えられる損傷を受けた靭帯はどれか。

- 橈骨輪状靱帯

- 内側側副靭帯(前斜線維)

- 内側側副靭帯(後斜線維)

- 内側側副靭帯(横斜線維)

解答はこちらをタップ

2.内側側副靭帯(前斜線維)

問題193

17歳の男子。柔道の試合中内股をかけられ右手掌をついて防いだとき受傷した。肘部の疼痛を訴え肘関節は軽度屈曲位で自動運動は不能であった。他動的に屈曲を試みたが弾発性に固定が認められた。本症に対する整復後の治療で誤っているのはどれか。

- 腫脹を軽減させるためアイシングを行う。

- 上腕骨近位端から手関節まで金属副子固定を行う。

- 肘関節鋭角屈曲位、前腕中間位で三角筋にて堤肘する。

- 固定中も肩・指関節の運動を行うよう指導する。

解答はこちらをタップ

3.肘関節鋭角屈曲位、前腕中間位で三角筋にて堤肘する。

問題194

8歳の女子。遊技中に左手掌をついて転倒し、肘部の疼痛を訴えて来所した。肘の外側部に腫脹がある。肘関節の屈伸はやや可能であるが、伸展時および前腕回旋時に疼痛を訴えた。左肘外反は右側よりやや大であった。最も考えられるのはどれか。

- 肘内障

- モンテギア骨折

- 橈骨頸部骨折

- ガレアッチ(Galeazzi)骨折

解答はこちらをタップ

3.橈骨頸部骨折

問題195

22歳の男性。1か月前、スキーで滑走中にストックを握ったまま転倒し右手第1指を負傷した。そのまま放置していたが、つまみや握りの動作が不自由なので来所した。右手第1指MP関節部に著明な腫脹と運動制限は認めないが、橈側方向への動揺性を認める。最も考えられるのはどれか。

- 陳旧性第1指MP関節背側脱臼

- 第1中手骨頸部骨折

- 第1指弾発指

- 第1指MP関節尺側側副靭帯断裂

解答はこちらをタップ

4.第1指MP関節尺側側副靭帯断裂

問題196

45歳の男性。交通事故で負傷した。右股関節が軽度屈曲、内転、内旋位をとり、大転子はやや高位で、患肢の短縮を認めた。また股関節は弾発性固定を示した。下腿外側面に感覚異常を認め足関節の背屈が不能であった。最も考えられるのはどれか。

- 股関節前方脱臼

- 股関節後方脱臼

- 大腿骨骨頭骨折

- 大腿骨頸部骨折

解答はこちらをタップ

2.股関節後方脱臼

問題197

45歳の男性。交通事故で負傷した。右股関節が軽度屈曲、内転、内旋位をとり、大転子はやや高位で、患肢の短縮を認めた。また股関節は弾発性固定を示した。下腿外側面に感覚異常を認め足関節の背屈が不能であった。損傷している神経はどれか。

- 上殿神経

- 大腿神経

- 閉鎖神経

- 坐骨神経

解答はこちらをタップ

4.坐骨神経

問題198

20歳の男性。テニスの試合中、足を踏ん張ったとき右足部の内がえしを強制され、右足関節部の疼痛を主訴として来所した。患肢の荷重歩行可能、右足関節外果の前方に限局した腫脹、圧痛を認める。足関節内がえし運動で疼痛増強、内がえし強制で距骨と外果との間がわずかに離開し、距骨の前方動揺性が認められた。最も考えられるのはどれか。

- 第5中足骨基底部骨折

- 前距腓靭帯断裂

- 腓骨筋腱脱臼

- 踵腓靭帯付着部剥離骨折

解答はこちらをタップ

2.前距腓靭帯断裂

問題199

85歳の女性。夜間にトイレへ行こうとしたとき、足が滑ってしりもちをついた。翌朝から背部痛を訴えるようになって来所した。骨粗鬆症の治療で近くの病院に通院しているとのことであった。第1腰椎部に叩打痛を訴え、脊柱起立筋群の緊張が著明であった。病院でのエックス線検査の結果、第1腰椎の骨折と診断された。最も考えられるのはどれか。

- 椎弓部骨折

- 横突起(肋骨突起)骨折

- 棘突起骨折

- 椎体骨折

解答はこちらをタップ

4.椎体骨折

問題200

25歳の男性。サンダル履きでつまずき左足の第1指を過度に背屈して損傷した。第1指MP関節は過伸展位、IP関節は屈曲位でZ字型の変形を呈している。第1中足骨頭部が足底面で触知できる。この損傷の治療で正しいのはどれか。

a.MP関節を捻転して整復する。

b.軟部組織の嵌入で徒手整復困難となる。

c.下腿下部から第1指まで副子固定する。

d.後療法は第1指の伸展運動から始める。

- a、b

- a、d

- b、c

- c、d

解答はこちらをタップ

3.b、c

コメント