働きながら鍼灸師の資格を目指したいと考えている人は多いですが、仕事や家庭と両立できるのか不安に感じる方も少なくありません。特に「フルタイム勤務を続けながら学べるのか」「どの学校を選べばよいのか」「学費や勉強時間をどう確保するのか」といった疑問は誰もが抱えるものです。

この記事では、鍼灸師の資格取得までの流れを解説するとともに、夜間部・土日制・通信制といった学び方の選択肢を比較します。さらに、費用や時間管理の工夫、実際に働きながら資格を取得した人の体験談まで取り上げ、現実的な学びのイメージを持てるようサポートします。

このページでわかること

- 鍼灸師資格取得に必要な条件と学習の流れ

- 働きながら学べる学校・コースの種類と特徴

- 学費や支援制度を利用した現実的な費用計画

- 時間管理やモチベーション維持の具体的な工夫

- 資格取得後のキャリアパスや開業の可能性

鍼灸師資格とは?取得までの流れを理解しよう

鍼灸師の資格は、東洋医学の知識と技術を体系的に学び、国家試験に合格することで得られるものです。取得までには専門学校や大学での学習が欠かせず、3年以上の学習期間を経て受験資格を得ることが必要です。まずは資格取得の全体像を整理してみましょう。

| ステップ | 内容 | 期間の目安 |

|---|---|---|

| 入学 | 専門学校(3年)または大学(4年)に入学 | 高校卒業後 |

| 基礎学習 | 解剖学・生理学・東洋医学の基礎理論 | 1〜2年次 |

| 臨床実習 | 患者対応や施術トレーニング | 2〜3年次以降 |

| 国家試験 | 毎年2月に実施される筆記試験 | 最終学年 |

| 資格取得 | 国家試験合格 → 鍼灸師として登録 | 卒業時 |

鍼灸師になるために必要な条件

鍼灸師を目指すには、文部科学省や厚生労働省が認可した養成施設に入学し、3年以上の課程を修了することが必要です。加えて、入学には高校卒業資格が求められます。学習内容は専門的で、実技や臨床経験を通じて資格試験に対応できる力を養う仕組みになっています。

専門学校・大学での学習期間と内容

専門学校では3年、大学では4年の学習期間が設けられています。カリキュラムは以下のように分かれます。

- 基礎医学(解剖学・生理学・病理学など)

↳人体の仕組みや病気の理解を深める基盤 - 東洋医学(経絡・経穴・鍼灸理論)

↳鍼や灸の理論と実践に必要な知識 - 臨床実習

↳実際の患者を想定した施術や対応を学ぶ場

このように、座学と実技がバランス良く組み合わされており、現場で即戦力となれる力を養うことができます。

国家試験と合格率の実情

鍼灸師国家試験は筆記試験で、基礎医学から東洋医学理論まで幅広い分野から出題されます。合格率は例年60〜70%程度であり、しっかりと授業や実習に取り組んだ学生にとっては十分に到達可能な水準です。

ただし、働きながら学ぶ場合は時間の確保が課題となるため、計画的な学習習慣を早期に築くことが重要です。

働きながら鍼灸師資格を取得する学び方

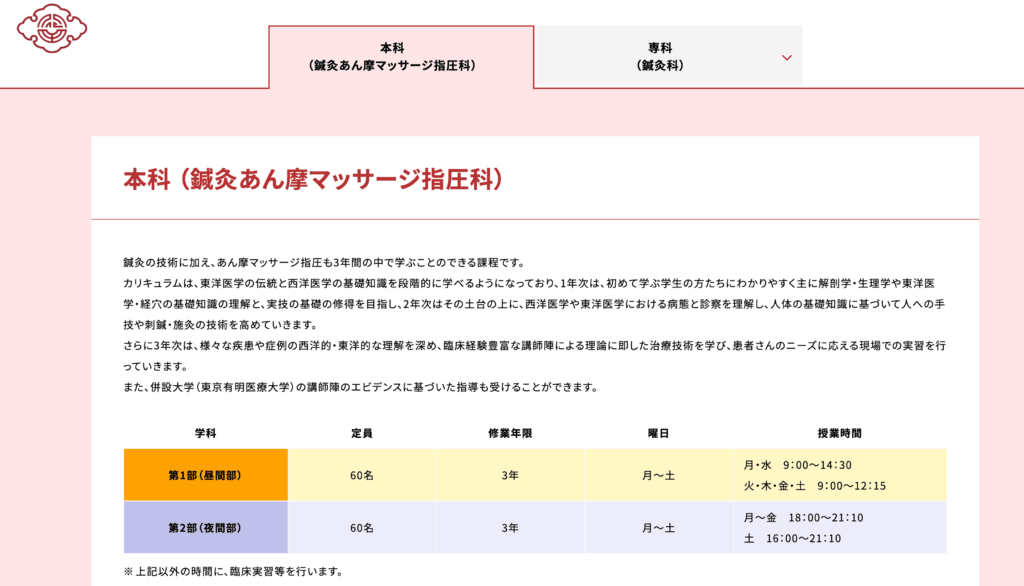

フルタイム勤務や家庭を続けながら鍼灸師資格を目指す場合、学び方の柔軟さが鍵となります。ここでは実際に「夜間部」を設置している代表的な学校と、そこで学ぶ学生の1日の生活リズムについて詳しく紹介します。

| 学校名 | 夜間授業時間帯 | 特徴 |

|---|---|---|

| お茶の水はりきゅう専門学校 | 18:00~21:10(1日2科目、週5日) | 昼間部と同じカリキュラム/鍼灸助手のアルバイト紹介あり/年齢層高めで学びやすい |

| 東京呉竹医療専門学校(夜間特修コース) | 18:00~21:10(1日3時間) | 都心(四ツ谷駅近く)で通いやすく、給付金制度の対象 |

| 首都医校(東京) | 18:00~21:10(曜日により異なる) | 国家試験保証や完全就職保証など支援体制が充実 |

夜間部で学ぶ学生の1日の生活リズム

実際に夜間部に通う方々の声から、一例として平日を中心とした生活リズムをまとめました。

- 朝:日中はフルタイム勤務(例:9:00〜15:30/6:30〜15:30など)

- 夕方:仕事を終えたら登校準備

- 夜:18:00~21:00ごろまで授業。たとえばお茶の水では科目2つを集中学習

- 授業後:自主学習や復習に時間を確保

- 中には鍼灸助手のアルバイトを組み込む学生もいて、収入と経験を同時に得ることも可能

例えば、製造業からの転職を目指す30代男性の場合:9:00〜15:00の仕事後、夜間部へ通うことで生活リズムが整った。

また、ドラッグストアで夜勤をしながら通う40代男性は:23:00〜8:00の勤務後に学校へ通学し、奨学金と給付金で学費と生活費を補っていた。

両立に必要な学習法と時間管理

働きながら鍼灸師資格を目指すうえで最大の課題は「学習時間の確保」と「モチベーションの維持」です。限られた時間を効率的に使い、無理のない生活リズムを作ることが、途中で挫折しないための大きなポイントとなります。ここでは時間管理の方法から心の保ち方、さらに実際に資格を取得した人の1日のスケジュール例を紹介します。

働きながら勉強時間を確保する方法

勉強時間を確保するには「細切れ時間の活用」と「生活の優先順位づけ」が重要です。まとまった時間が取れない人ほど、日常の隙間を学習に変える工夫が必要となります。

- 通勤時間を学習にあてる

↳参考書やスマホアプリで暗記科目を中心に学習 - 家事・育児と並行した学習

↳洗濯や料理の合間に音声教材を聞く - スケジュール表を作る

↳週単位で勉強時間を可視化し、無理のない計画を立てる

こうした小さな積み重ねが、国家試験合格に必要な知識の定着につながります。

モチベーションを維持する工夫

長期にわたる学習では、途中で気持ちが折れそうになることもあります。そこで「小さな達成感」を感じながら続けられる工夫が有効です。

- 目標を細分化する

↳「1週間で解剖学の○○を覚える」など短期目標を設定 - 仲間やSNSで学習を共有する

↳同じ状況の人と進捗を報告し合い、刺激を受ける - 成功体験をイメージする

↳資格取得後の働き方を具体的に想像し、やる気を高める

学習仲間の存在や小さなご褒美は、精神的な支えとなり勉強を続ける原動力になります。

成功者のリアルな1日のスケジュール例

実際に働きながら鍼灸師を目指した人の1日を例にすると、両立のイメージが具体的になります。

| 時間帯 | 活動内容 |

|---|---|

| 6:30〜8:00 | 起床・朝食・通勤中に暗記学習(音声教材やアプリ) |

| 9:00〜15:30 | 本業の仕事(例:事務職・販売職など) |

| 16:00〜17:30 | 移動・軽食・学校へ向かう準備 |

| 18:00〜21:00 | 夜間部の授業(座学+実技) |

| 21:30〜22:30 | 帰宅後に軽い復習や次回の授業準備 |

| 23:00 | 就寝 |

このように「日中は仕事、夜は学校」というサイクルを維持しながら、通勤やスキマ時間を勉強に充てるのが両立のコツです。生活リズムを一定に保ち、健康を損なわないことも忘れてはいけません。

費用とサポート制度

働きながら鍼灸師の資格を目指すあなたにとって、学費は重要なハードルです。そこで、公的な制度や支援制度を活用することで、負担を大きく軽減できる可能性があります。ここでは、代表的な制度である「専門実践教育訓練給付金」と合わせて、奨学金や教育ローンなどの支援も詳しく紹介します。

學費の相場と支払い方法

鍼灸師になるまでの学費は、学校によって差はありますが、最低でも 約400万円を準備しておくことが一般的です。これは学費の他、教材費や実習費なども含めた目安です 。

支払い方法としては、学費分割払い、教育ローン、奨学金の利用など、プランに応じた選択が可能です。

奨学金・教育ローン・給付金の活用

ここでは、利用頻度の高い支援制度の概要を紹介します。

- 日本学生支援機構の奨学金

↳無利子・有利子の貸与型で、経済状況に応じた月額貸与が可能 - 教育ローン(日本政策金融公庫など)

↳低金利・長期返済が可能で、安心の公的融資 - 専門実践教育訓練給付金

↳雇用保険加入者が対象となる返済不要の支援制度

専門実践教育訓練給付金の実際の給付内容

働きながら学ぶ方にとって、最も利用価値が高い制度が「専門実践教育訓練給付金」です。以下に具体的な制度内容をまとめます。

| 項目 | 概要 |

|---|---|

| 対象者 | 雇用保険の被保険者期間が • 初回:2年以上 • 2回目以降:3年以上 離職者は離職後1年以内の受講開始が条件 |

| 給付内容(在学中) | 教育訓練費の50%(年間上限40万円)×3年 |

| 給付内容(修了後) | 20%追加給付(年間上限16万円)※就職して被保険者になった場合 さらに賃金が5%以上上昇すると10%(年間上限8万円)を追加 |

| 最大給付額(3年間) | 最大192万円 |

この制度により、学校によっては学費の大部分を給付金で賄える場合もあります。

学校独自の減免制度との併用

公的給付金に加えて、学校独自の学費減免制度も活用できます。たとえば、医療資格を既に持っている方を対象に、夜間部で 最大60万円の学費減免を実施する学校もあり、給付金との併用により 最大252万円の減免が可能になります 。

このように、公的給付金と学校独自の制度を組み合わせて活用すれば、経済的な負担を大きく減らすことができます。

これらの制度を有効に活用することで、働きながらでも現実的に鍼灸師資格取得を目指せるプランが立てられます。次は、「資格取得後のキャリアと開業ステップ」なども気になるようでしたら、お気軽にリクエストしてください

資格取得後のキャリアと可能性|実際の働き方を知ろう

鍼灸師という職業は、資格を得た後も幅広い働き方が選べる点が大きな魅力です。ここでは、実際の就職先や働き方、収入目安を表で整理したうえで、その内容を具体的に解説します。

| 働き方 | 特徴・内容 | 収入の目安 |

|---|---|---|

| 鍼灸院・鍼灸整骨院勤務 | 地域密着型の施術。受付や事務作業も含まれる場合あり。 | 年収:約300〜400万円が一般的。 |

| 病院・クリニック勤務 | 医療チームの一員として、整形外科やリハビリ科で治療を担当。 | 平均に近い年収が期待できる。 |

| 福祉・介護施設・訪問鍼灸 | 高齢者などへのケア・機能訓練指導員として訪問や施設勤務。 | 安定した働き方が可能。 |

| 美容鍼灸・美容サロン | シワや小顔ケアなど、美容目的の治療を提供。 | ニーズ増加中で高収入の可能性。 |

| スポーツ現場(トレーナー等) | プロ・アマのアスリートのケアやコンディショニングを担当。 | 案件によって収入変動あり。高い技術で高収入も可能。 |

| 鍼灸養成学校 教員 | 国家資格取得後、教員養成課程を修了して教壇に立つ。 | 教育現場での安定収入が得られる。 |

| 独立開業 | 自分の治療院を持ち、自由に施術を提供。 | 開業者の中には年収700〜1000万円を超える人も。 |

| 訪問診療・副業型 | 既存の仕事と掛け持ちで、空き時間に往診を行うことも可能。 | 負担調整がしやすく収入を補える。 |

働き方の詳細と実例

鍼灸院・病院・介護系施設

資格取得後、まずは鍼灸院や整骨院で経験を積むケースが多く、現場で基本技術や患者対応力を養えます。病院やクリニックでは、他の医療スタッフと連携しながら治療にあたるため、幅広い知見が身につくのも特徴です。

美容鍼灸

エステや美容サロンと連携し、小顔やシワ改善、肌悩みへの施術として人気の分野。女性顧客や美容感度の高い層からの支持があり、収入アップにつながるケースも。

スポーツ分野

プロスポーツチームや大学・実業団スポーツの現場で、疲労回復やケガの予防を担当。実力や人脈が鍵となり、高評価を得れば高収入も期待できます。

教員としての道

養成学校の教員として後進を育てるキャリア。さらに高度な知識・技術を学ぶ場としても有意義です。

独立開業

自分の治療院・サロンを経営する自由度が高い働き方。立地や施術スタイルの工夫次第で大きな収益を狙える一方、経営力や集客力も求められる現実があります。

副業的な訪問診療

現在の仕事を続けながら、空いた時間に訪問鍼灸を行うスタイルも可能。開業するまでのつなぎとして収入を補う上でも現実的な選択肢です。

これらのように、鍼灸師としての働き方は多彩で、自分のライフスタイルや目指す方向に合わせて柔軟に選択が可能です。安定を重視するか、高収入や自由を追求するか、自分に合ったキャリアを描いていきましょう。

まとめ|働きながらでも鍼灸師資格は目指せる

この記事では、鍼灸師資格の取得までに必要な条件や学習の流れ、夜間部・土日コース・通信制といった学び方の選択肢、さらには時間管理の工夫や費用面の支援制度、資格取得後の働き方まで幅広く解説しました。

大切なのは「自分の生活に合わせた現実的な学習プラン」を立てることです。細切れ時間を勉強に活かし、モチベーションを維持する工夫を取り入れれば、仕事や家庭と両立しながらでも資格取得は十分に可能です。さらに、公的給付金や学校独自の減免制度を利用することで、経済的負担も大きく軽減できます。

資格取得後には、鍼灸院勤務・病院・介護施設・美容・スポーツ・独立開業など、多彩なキャリアの道が広がっています。安定を重視するか、自分のスタイルで自由に働くかはあなた次第です。

「時間や費用の壁で迷っているけれど、本当は鍼灸師を目指したい」──その気持ちさえあれば、道を切り拓く方法は必ずあります。まずは小さな一歩を踏み出し、自分に合った学び方を見つけてください。努力の先には、やりがいあるキャリアと新しい未来が待っています。

コメント