柔道整復師国家試験、衛生学・公衆衛生学部分別問題疫学の範囲になります。

この範囲では疫学について出題されています。主に研究やグラフなどの問題が出題されています。グラフの問題はこれからも増え続け、推移も変わるので新しい情報でマークしておきましょう。

この過去問を利用してぜひ学習してください。

目次

衛生・公衆衛生学:疫学

問題79 疫学の内容について誤っているのはどれか。

- 環境の要因

- 予防接種

- 予防対策の樹立

- 健康状態

回答はこちらをタップ

2.予防接種

問題115 標本調査と比べて悉皆調査の特徴はどれか。

- 経費が少なく済む。

- 時間が節約できる。

- 対象選択が容易である。

- 計画立案が複雑である。

解答はこちらをタップ

3.対象選択が容易である。

問題113 分析疫学について、正しいのはどれか。2つ選べ

- 患者対照研究では当該疾病の有無別に過去の暴露要因を調べる

- 要因対照研究では要因暴露の有無別に疾病発生状況を調べる

- 患者対照研究では要因対照研究に比べて仮説の証明が容易である

- 患者対照研究では要因対照研究に比べてバイアスの入る危険性が低い

回答はこちらをタップ

1.患者対照研究では当該疾病の有無別に過去の暴露要因を調べる

2.要因対照研究では要因暴露の有無別に疾病発生状況を調べる

問題111 疫学で誤っているのはどれか。

- 病気の人だけでなく病気でない人も対象にしている。

- 標本調査では偏りを除くため無作為に抽出する。

- 発生率は対象集団で一定期間中に発生する疾病の件数の率である。

- 患者-対照研究から要因曝露による寄与危険度が得られる。

解答はこちらをタップ

4.患者-対照研究から要因曝露による寄与危険度が得られる。

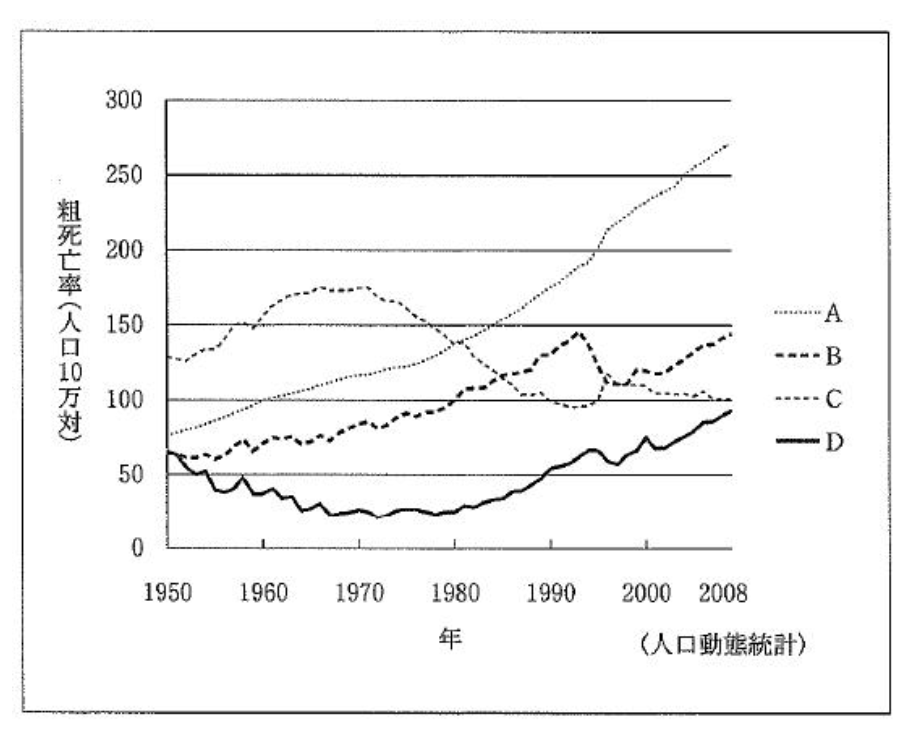

問題110 我が国における死因別死亡率の年次推移を図に示す。Dは何か。

- 肺炎

- 心疾患

- 脳血管疾患

- 悪性新生物

解答はこちらをタップ

1.肺炎

問題111 「がんを防ぐための12ヵ条(国立がんセンター監修、2005)」で正しいのはどれか。

- 日光によくあたる。

- 適度にスポーツをする。

- 脂肪を十分に摂取する。

- 繊維質の摂取を控えめにする。

解答はこちらをタップ

2.適度にスポーツをする。

問題110 エビデンスレベルの最も高い疫学研究方法はどれか。

- 横断研究

- 症例対照研究

- コホート研究

- 無作為化比較対照試験

解答はこちらをタップ

4.無作為化比較対照試験

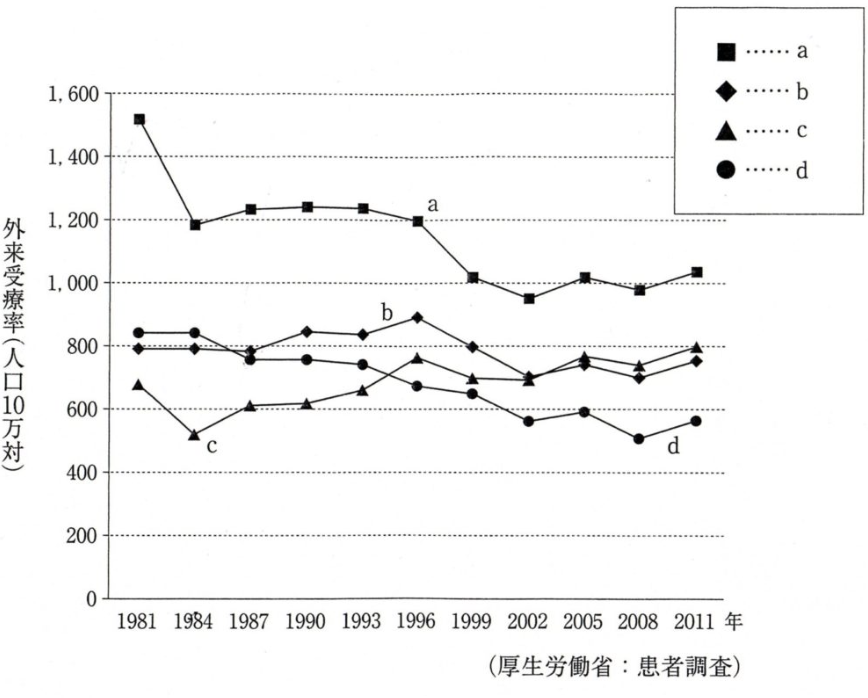

問題110 図は1981~2011年の循環器系、呼吸器系、消化器系、筋骨格系の各疾患の外来受療率(人口10万対)を示す。消化器系疾患はどれか。

- a

- b

- c

- d

解答はこちらをタップ

1.a

問題111 近年の業務上疾病発生状況において疾病者数が最も多いのはどれか。

- 災害性腰痛

- 物理的因子による疾病

- 作業態様に起因する疾病

- じん肺およびじん肺合併症

解答はこちらをタップ

1.災害性腰痛

問題115 わが国の疾病で正しいのはどれか。

- 心疾患が死囚の第一位である。

- 胃癌による死亡率が増加している。

- 糖尿病と虚血性心疾患の発症は関連がない。

- 高血圧は脳血管疾患の主要なリスクである。

解答はこちらをタップ

4.高血圧は脳血管疾患の主要なリスクである。

問題109 症例対照研究と比較した場合のコホート研究の長所はどれか。

- 調査費用が少ない。

- 短時間で実施できる。

- 稀な疾病に応用できる。

- 疾病の発生頻度が観察できる。

回答はこちらをタップ

4.疾病の発生頻度が観察できる。

問題110 国際疾病分類(ICD)で正しいのはどれか。

- 国際連合が制定している。

- 基本コードは3桁の数字で表される。

- 現在は第9回修正版が使用されている。

- 我が国の死亡統計の死因分類に用いられている。

回答はこちらをタップ

4.我が国の死亡統計の死因分類に用いられている。

問題130 健康増進法との関連性が低いのはどれか。

- 健康日本21

- 国民健康・栄養調査

- 受動喫煙対策

- 長寿医療制度

回答はこちらをタップ

4.長寿医療制度

問題132 近年の我が国の死因で最も多いのはどれか。

- 悪性新生物

- 心疾患

- 脳血管疾患

- 老衰

回答はこちらをタップ

1.悪性新生物

問題130 疫学の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

- 無作為化-交絡の制御

- 無作為抽出-選択バイアスの制御

- 記述疫学-症例対照研究

- 有病率-一定期間の病気のかかりやすさ

回答はこちらをタップ

1.無作為化-交絡の制御

2.無作為抽出-選択バイアスの制御

問題131 近年の我が国における傷病分類別の外来受療率が最も高いのはどれか。

- 筋骨格系

- 消化器系

- 循環器系

- 精神障害

回答はこちらをタップ

2.消化器系

問題131 疫学研究方法でエビデンスのレベルが最も高いのはどれか。

- 介入研究

- 症例報告

- 横断研究

- 症例対照研究

回答はこちらをタップ

1.介入研究

問題130 分析疫学でまれな疾患に用いられるのはどれか。

- 症例報告

- 症例対照研究

- コホート研究

- 無作為化比較対象試験

回答はこちらをタップ

2.症例対照研究

まとめ

この範囲では研究の問題や病気の推移の問題が出題されます。この分野は出題され易いので過去問で必ず覚えておくようにしましょう。

コメント